ササノマリイのMV「戯言スピーカー」制作舞台裏から学生時代のトラウマまで! チェコ仕込みの情熱溢れる映像作家、牧野惇インタビュー

映像

ササノマリイのMV「戯言スピーカー」制作舞台裏から学生時代のトラウマまで! チェコ仕込みの情熱溢れる映像作家、牧野惇インタビュー

牧野惇:ディレクター / デザイナー / アニメーター。1982年生まれ。2006年からチェコの美術大学UMPRUMのTV & Film Graphic学科でドローイングアニメーション、パペットアニメーションを学ぶ。卒業後、東京藝術大学映像研究科アニメーションコースに入学。2010 年Eallin Japan創設メンバーとして、現在までドローイングアニメーションを中心に、PV、モーショングラフィック、TVグラフィックなども幅広く手掛ける。福井出身であり、福井ブランド大使を務める。

20歳の時、ビートルズの「Yellow Submarine」 のミュージックビデオ(MV)を見て、アニメーションの道を志したという牧野惇氏。名古屋市立大学芸術工学部を卒業後、チェコのUMPRUM(ウンプルム)で2年半アニメーションを学ぶ。帰国後、東京藝術大学大学院に通う傍ら、プラハに本社を置くアニメーション会Ealin(イアリン)で働き始めた。

牧野氏のアニメーションの特徴は、様々なアニメーション手法を駆使したバリエーション豊かな作風と、きめ細かいディテール。マッチ箱を使った小さな世界が魅力的に展開する、ササノマリイのMV「戯言スピーカー」についてお話を伺った!

自由なクリエイティブから生まれた“マッチ箱アニメーション”

ササノマリイ(sasanomaly)「戯言スピーカー」

dir/de/ani/3dcg/key: 牧野惇|de: 永田明日香|ani: Bao Shengrui (Kevin)、中野咲、若井麻奈美|3dcg: 川崎健司|key: 赤垣剛

使用ソフトは、Photoshop、After Effects、3ds Max、Dragonframe。

――ササノマリイのMV「戯言スピーカー」について、お話を聞かせて下さい。

この作品はある意味、僕が藝大を卒業して初めての個人制作作品みたいなものかもしれません。アーティスト側からは「なんか面白いことして下さい」ということだったので、クリエイティブは自由だったんです。

歌詞には昔の自分と共鳴するとこころもあって、時に強烈な表現が出てきたりもする。「人に理解されていないことを悩んでいるわけじゃなくて、人に理解されない人の歌なんだ。自分のもどかしさに怒っているんだろうな」という印象を持ちました。僕の役目は、その真芯は崩さずに、映像の世界観でふんわりと包みこんで、より多くの人届けられる演出をすることなんだろうなって。

――おっしゃる通り、ヨーロッパっぽい色味のマッチ箱アニメーションが、柔らかく歌詞を包んでいますね。

自分の心が閉じこもっている部屋が、ひとつひとつのマッチ箱で、それらが集まって世界になっているというコンセプトです。チェコにいた頃、よくプラハ城に登ってたんです。凄く大きいんですよ。視界に入らんくらいの大きさにドキドキする。そのプラハ城の近くに、おもちゃ屋さんがあったんです。ブリキのおもちゃ屋さん。ドイツによくある、マッチ箱の中にキリスト生誕の場面を人形で描いていたり、くるみの中にアダムとイブが彫ってあったりするおもちゃが並んでいるんですね。その記憶から、小さな自分の世界とマッチ箱は相性がよくて、見ている人に感覚的に訴えるものがあるって思ったんです。マッチの箱の中に小さな絵本が隠してあったりとか、ワクワクしますよね。ちょっとノスタルジーも伴ったこの感覚は、映像でまだ見たこと無いんじゃないかって。

手作りマッチ箱は60個! 作品制作にかけるハンパない情熱!

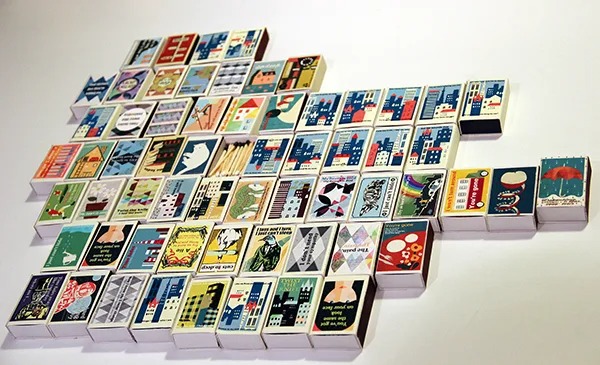

一つ一つ手作りされたマッチ箱たち。

――マッチ箱から手作りされていて、創作にかけたエネルギーをひしひしと感じました。

マッチ箱、60数個作りました。広い画で見せた時に、コラージュっぽく見えるといいなと思って、イアリンに所属するデザイナー兼絵本作家の永田明日香にも手伝ってもらっています。マッチ箱のデザインは、湯浅政明監督のTVアニメ「ピンポン 」を観ていたから卓球モチーフがあったり、夢に出てきた半分サメ半分カメの生き物がモチーフになったりしています。

――いろんなアニメーションの手法がミックスされていますが、ベースはコマ撮りなんですか?

リアルにコマ撮りをしているところと、コマ撮りに見せているところがあります。マッチ箱が動いているのは、コマ撮りっぽくコンピュータ上で動きを作っています。外箱や引出の内箱をパーツ別に撮影して、パソコン上でひとつの箱に合成して動かしています。

――手が入っていたり、マッチが倒れるような立体的な動きの箇所のみコマ撮りしているということですね。

そうなんです。「コマ撮りやりました!」っていう荒いライブ感と、動きのスムーズな気持ちよさ、どっちを優先するかというと、今回は気持ち良さを選んでデジタルを使って実現しています。

マッチ箱が回転して落ちるような箇所は、CGではどうも出来ないので、箱に串を斜めに刺し、回転させてコマ撮りしています。その素材にさらにデジタルで横回転を加えて、複雑な動きにしているんです。

――制作期間はどれくらいなんですか?

全部で2ヶ月半くらいです。

――最後の方は徹夜で作業したりされたのですか?

僕、寝ないとダメなんです。食べなくても平気だけど。6時間は寝たいし、ベッドで寝たい。寝ぼけて作業ミスが出たり、妥協した作品になるよりは、6時間寝てパキッとしたものを作る方が効率的。

考えもリセット出来ます。同じシーンを何度もリピートしてみるので、これがいいのか悪いのか、分からなくなってくる時がくるんです。そういう時は、ちゃんと寝て新鮮な気持ちでモニターを付ける。「これ、よかったんやな」っていうのが分かったりするんですよ。

ロトスコープはセンスが重要!

「戯言スピーカー」より、ロトスコープのシーン。

――ミュージシャンが登場するシーンはロトスコープを使っていますね。

ロトスコープはセンスだと思っています。同じ実写をベースにロトスコープしても、やった人が違えば同じ画になるかっていうとそうではない。例えば、顔写真を撮って、ロトスコープをするとしましょう。そこで、鼻の穴を穴だからといって全て黒く塗っちゃう人にはセンスを感じません。鼻の穴の暗さって黒っていうよりはどっちかというと暗い肌色、それをちゃんと描く。ベタっと塗っちゃダメなんです。穴の中の黒のキツいところだけ塗らないと、いいものが出来ないんですね。

――全て実写から手描きで線を起こしているんですか?

そうです。ロトスコープのスタッフに実写素材を渡すときに、コントラストを強くして、ちょっとだけ彩度を落とした素材を渡します。そうすることによって、本当に黒いところが際立って作業がしやすくなります。

――ロトスコープは何人くらいのチームでやられるんですか?

はじめに、僕とケビン・バオでまずやって、スタイルが出来上がったところで、アシスタント2人に引き継ぎます。僕、全部に手を出したいタイプなんです。特 にデザインに関してはきちっとやっておきたい。ポートフォリオを出すときに、胸を張って「僕がやりました」って言えるようにしておきたいんです。それで仕事をとりたいんです。自分の作品といえるものはちゃんと、等身大の、責任を負ったものでないと。

――グラフィックデザインから何でもこなされる牧野さんですが、ディレクター、アニメーター、どちらに比重を置いていらっしゃるんですか?

全部やりたいし、全部やるようにしているんですが、仕事となると締切もあるしそうはいかない・・・。まずは、デザインを自分でやって、指針を決めたらアシスタントディレクター、アシスタントデザイナーに引き継いでやってもらう。アニメーションも同様で、まず自分で描いてその続きでやっていってもらいます。

願望としては、ディレクターでいたいんですよね。やっぱり作品の方向を作りたいから。デザインの方向性、そのデザインに合った動きの方向性、この企画だからこうしたいって思う。だから逆算してディレクターっていう役職。

前は、アニメーターになりたかったんです。人間を描くのが好きなんです。チェコにいた時は、デザインや話を考えるのは面倒くさいし、動きだけを描きたいと思っていました。だから学校でも、監督業を学ぶよりも、動画担当のテイラー先生と技術のやり取りをしていた印象が強かったです。でも、作品制作をやっているうちに、自分の気質、全部自分でやりたいっていうのが出てきて、そしたら人の画を描いている時間がもったいないなと思い始めてしまったんですね。

更に言うと、その前は、パペットアニメーターに憧れてました。人形が好きなんですよね。だからパペットアニメーションの国、チェコだったんです。でも、お金がないから大きなスタジオが借りれない。2~3週間待って、1週間入って、また2~3週間待つ。日本だと考えられないかもしれないですが、学生ですからそんなことも言えないし。その間、画を描いていたんです。デッサンしまくっていて。そしたら、画が描けるようになっていったんです。

2つの絵コンテと1つのビデオコンテ、そして卒業制作のトラウマ

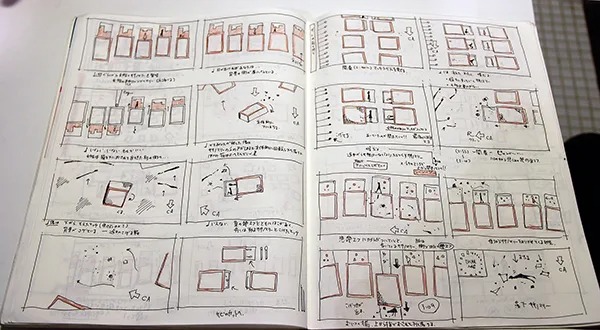

使用するノートはずっと同じ種類のスケッチブックを使っている。こちらはバージョン1の絵コンテの下描き。

――絵コンテを2バージョン描かれていたり、緻密に設計図を作っていらっしゃいますね?

絵コンテ、アホ程描きます。その次にビデオコンテを毎回作ります。タイミンングを見るためですが、音と映像が合うと、気持ち良さの効果が倍の倍くらいになるんです。MVだと、そういうのは絶対忘れちゃダメだと思っていて。

打ち合わせが好きで、こうやってディテールを伝えることで後々の修正の数もグンと減るし、物量で圧倒して「この人に任せたら大丈夫だ」っていうのを、最初に感じてもらって制作を進めたいんです。

――徹底されていますね。

僕、東京藝大の卒業制作で大失敗を犯してしまっていて。未だに癒えない心の傷があって。

――何があったのですか?

簡単に言うと、「僕の作品、分からん人はいいよ」みたいな、そういうスタンスの作品で・・・。

――でも、学生らしいというか、大失敗というほどでもないのでは?

行き過ぎたんですよ。僕の中では、卒業制作の展示自体を傷つけてしまったんじゃないかなって。自分が大好きな、暗くてグロテスクな雰囲気のやつを延々と12分間流したんです。観に来た子供が泣き出したり、席を立つ人もいて。それが物凄く悲しくて。その時に、やっぱり観る人がいて初めて作品が完成するんだってことに気が付いたんです。その反動が今の仕事、今のやり方に確実に繋がっている気がします。

――完璧主義なところもあるのですか?

飽きっぽいんです。飽きっぽい性格を僕は少し気に入っていて。でないと、プロジェクトは多分終わらない気がする・・・(笑)。終わりがあるからガーっていけるんです。

創作ノートについて

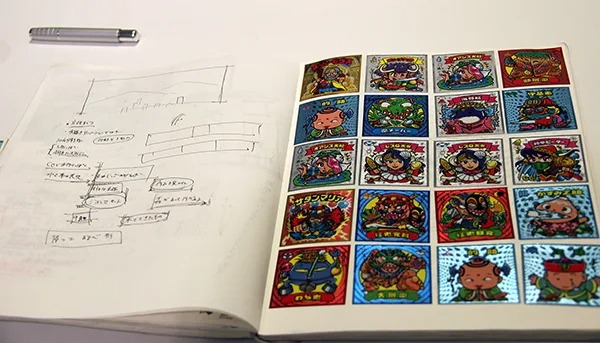

創作ノートには、蒐集したシールがびっしりと貼られたページも!

――それにしても、綺麗に整理されたノートですね。

僕、ノート作りに命懸けてるんです。所狭しと描くのが好きで、チェコにいた時から、ノートを見せるとみんな喜んでくれた。それならば、仕事では1.2倍くらいクオリティ上げてやろうと思って。作品の始まりから最後まで一覧で見れるようにまとめ直してます。まあ、ディレクターとしてのポートフォリオとしても説得力でるかなって。

僕、モノを残すのが好きなんです。だから、今回作ったマッチ箱も保管していて、いつでも見れるようにしてしています。モノには、デジタルには対抗出来ない魅力があると思うんですよね。

――ノートの厚さが牧野さんのクリエイターとしての厚さ・・・。

自己満足の厚さ(笑)。スケッチブックが入るように鞄もそれに合わせて特注しています。

――でも、その分、作業量は増えていきますよね。

全く苦にならない。特に企画書を作っている時は一種の興奮状態に入ってます。企画書も、毎度その企画にあったフォーマットを作っています。人を驚かせたいんです。僕、正直言って、100%仕事でいいんです。プライベートは無くても平気。

――ノープライベートですか!?

土日も仕事場にいます。それは、働き出すのが遅かった反動からかもしれません。負い目を感じていて。それに、今から3年間、楽しく遊んでいたら、3年後にやりたい仕事なんて出来ないわけですよね。だったら、完全に仕事に傾いて、数年後に納得出来る仕事をしていたんです。いつかは手が動かなくなるって分かっていますから。

――それはフィジカルにという意味ですか?

感覚が合わなくなるみたいなことですね。仕事をもらえるうちに自分の立場をちゃんと確立しておきたいんです。

――その場合、インプットはどうしているんですか? 人生で気付きや感覚を養うことも大切だと想像しますが。

僕は福井出身です。

――眼鏡で有名ですね。

眼鏡の他にも、カニや恐竜が有名なんですよ。福井ブランド大使をやっています。なぜか福井県から任命されて(笑)。元モーニング娘。の高橋愛も、福井ブランド大使だったりする。

――それと、インプットの話にどう繋がるんでしょうか(笑)??

あ、それで、僕の感性は全て福井なんです。休みなしでグアーっと働いて、パッと休みが出来たら、美術館や海外に行くよりも、福井に帰ったほうが創作意欲が湧くんです。福井で小学校の通学路を今の目線で歩いたり、近所の友達のお母さんと喋ったり。僕の創作の考え方って、「パワーズ・オブ・テン」が根っこにあるんです。あれって2つの考え方を示してくれていると思っていて。

1つは、宇宙に行ってしまう。凄くワイドになって、計り知れない素晴らしさがある。そうかと思ったら、細胞の中にも宇宙があるミクロな世界。画が上手い人の底なしのパワーっていうのは、マクロな宇宙の考え方。僕は、それよりは知っている物のなかに可能性を見つけたいんです。そっちの方が僕には合っている気がするんです。「架空の生き物をデザインしてみろ」なんて言われると、もう正直手出したくない。それより、みんなマッチを知っているけど、その中にさらに小さな世界があるとしたら?ってことに面白みを感じるんです。

科学の先生からアニメーションの道へ

ACIDMAN「EVERLIGHT ~Animation Ver.~」

dir: 柿本ケンサク|ani dir: 牧野惇

ACIDMANのアルバム「有と無」初回限定盤のDVDに収録されている、牧野氏がアニメーション監督として切り絵の質感をCGで表現したMV。一番の挑戦となったのは制作期間の短さと、主人公のロボットのデザインだった。監督の書いた脚本からのロボットのイメージは キャタピラーのようなものだったが、そこからさらに押し広げ、切り絵の質感にも合う「ドラえもん」的ロボットとしてデザインをしたそうだ。

――小さい頃から絵描き少年だったのですか?

それが全く。ずっと科学の先生を目指していましたから。大学受験は、国立は美術大学で、私立は東京理科大学を受けていたんです。

――真逆ですね。それで美術をとったと。

はい、両方受かって、選んだのは美術の道でした。受験の時までは普通に科学の先生になるつもりでいたから、なんか自分でも不思議です。科学は得意だったけど、好きじゃなかったんですよ。だから仕事にしようと思っていたんですよね。

――得意な物と、好きな物。影響し合っているとこありますか?

まったく繋がりを感じない(笑)。あ、でも、作品を創るとき、数学的な考え方を凄くしてると思います。特に“排反事象”の証明、「これでは答えが出んな」って時に、「これは違う」と否定から正しい形を導き出していくのですが、それをよく使います。

――「戯言スピーカー」は、牧野さんの体験や好きなモノ、こだわった制作過程など素敵なコラボレーションとなりましたね。

全編こだわりました。どこを見られてもいいし、全部見てほしいです!

-

To Creator編集部

To Creator編集部 -

Tips/ノウハウ、キャリアに関する情報/最前線で働く方へのインタビュー記事など、クリエイターの毎日に役立つコンテンツをお届けしていきます!